GIUSEPPE BURGIO

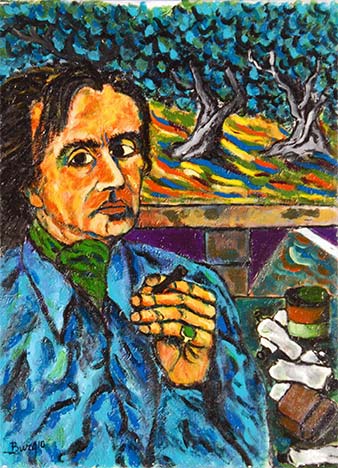

Nato a Caltanissetta nel 1941, Giuseppe Burgio ha manifestato sin dalla prima infanzia spiccate doti pittoriche. Dopo una precocissima iniziazione (a solo sette anni) ispirata ed incoraggiata dal pittore- madonnaro Matteo Presti, salariato del padre, egli ha avuto modo di affinare il suo innato talento dapprima al Liceo Artistico di Palermo ed in seguito all’Accademia di Roma, iniziando quindi un’ingente quanto poliedrica produzione che vanta interessanti incursioni anche nel campo della scultura. Spirito fiero e indipendente, uomo non disposto a cedere al facile compromesso, Burgio non ha mai accettato utili accomodamenti, rifiutandosi di piegarsi a logiche commerciali o di partito. Da qui un volontario esilio sia dalle gallerie che dagli spazi pubblici, che fino al 1990 lo ha reso un’artista di nicchia, apprezzato solo da una ristretta cerchia di raffinati intenditori e collezionisti. A partire da quella data però le sue personali si sono susseguite regolarmente fino ad oggi, riscuotendo sempre meritati successi. Lo stile del Maestro siciliano affonda le proprie radici nell’inquietante intimismo dell’Espressionismo tedesco, ma anche dei grandi del passato come Rubens o Velasquez, nonché nella robusta lezione dei maestri italiani del nostro tempo, primo fra tutti Guttuso, arrivando però a sublimare tali punti di partenza in esiti del tutto originali ed ispirati. La grande musa di Burgio è la sua terra, con la sua gente, vero crogiolo di millenarie etnie, con i suoi ulivi, i suoi colori, i paesaggi violentati dal sole, in cui una natura supremamente vitale lotta inesausta con gli spietati ardori africani e con un’atavica, inestinguibile arsura.

In questo ambiente dalle suggestioni mitiche, ove gli antichi dei sembrano contendersi il dominio di un’isola fatata, il popolo siciliano si staglia con l’icasticità di una tragedia greca, in perenne confronto con il feroce nume dell’elemento naturale. Le sue sono sempre figure drammatiche, dalle forti valenze plastiche, la cui gioia di vivere tutta mediterranea è spietatamente inibita dalle asprezze dell’ambiente e da un retaggio storico tormentato. È un “mal de vivre” un’angoscia esistenziale che non è tuttavia mai sfruttata per retoriche denunce sociali o per banali strumentalizzazioni ideologiche, ma che riflette con mesta poesia le tribolate condizioni di una terra antica, divina e martoriata. Eppure per Burgio la speranza di una redenzione esiste: quello scampolo di cielo così intensamente azzurro in cui le nubi corrono veloci, spazzate dall’alito pulito della tramontana, e quelle sue marine sognanti e crepuscolari sembrano annunciare una rinascita, una pace finalmente raggiunta dopo l’infuriare tempestoso della storia.

Come scrisse nel suo primo libro pubblicato da Cavallotto Editore, Una vita lunga diciotto metri, Burgio fin da bambino guardava il mondo dei grandi in modo critico, perché aveva compreso benissimo che gli uomini non sono tutti uguali. Aveva capito perfettamente che la società era composta da persone “visibili”, importanti, ma soprattutto da una gran massa di “invisibili”, ombre confuse, che ti passano accanto senza che tu neppure te ne accorga. Questi individui fantasma li aveva battezzati “uomini di plastica”, sentendoli fratelli, perché egli stesso avvertiva di rientrare in tale categoria.

A partire dagli anni Cinquanta la società subiva vertiginosi cambiamenti, la vita diventava sempre più opulenta e il benessere era ormai alla portata di molti, ma non di tutti. C'erano sempre quelli che, malgrado le ottimistiche opinioni generali, rimanevano indietro, erano esclusi dal grande banchetto della vita. Il Maestro, sentendosi affine a questi esclusi, cercò il modo di denunciarne il desolato destino. Ed ecco il suo avvicinamento al “realismo espressionista” e ai temi sociali visti con l'“occhio di dentro” come amava dire Herman Bar. Ne nacque un dialogo ideale con i maestri a cui Burgio guardava con maggiore interesse: i padri fondatori del movimento Die Brücke, il mondo allucinato del Blaue Reiter, Schiele, Kirchner, Bakker, Kokoschka, ma anche Hess, il suo conterraneo Guttuso o l’ebreo romano Levi; il tutto vivificato dalle esaltanti teorie di Freud. Però, a differenza di questi artisti, il nostro evita volutamente ogni contaminazione ideologica, in quanto, come spesso diceva agli amici del suo gruppo romano, «l'ideologia distorce la realtà. La realtà si può raccontare soltanto con gli occhi della ragione». Fanno parte di questo filone opere come Sala d'attesa degli anni ’70, Le donne di Pianura ispirate a un lavoro di Guttuso, Dramma alla Thissen Krupp, Consolatio Afflictorum, Le nuove schiave. Per certi versi ritornò al primissimo Van Gogh de I mangiatori di patate e ai suoi rifacimenti da Millet. A questa produzione si aggiunse tutta una serie di caotici tavoli da lavoro stracolmi di rifiuti, in cui le scorie assumono dignità artistica; come i giornali vecchi, sudici e stracciati che vengono utilizzati in una serie abbastanza vasta nel nuovo secolo. Era un periodo di grandi fermenti politico-sociali, ma egli, che pur era stato uno dei primissimi ribelli contro il sistema, non ne condivideva i metodi e inoltre li criticava perché figli di una strategia disfattista e meramente utopica, incapace di progettare veramente la «costruzione di una società nuova». Pur tuttavia, negli anni Settanta-Ottanta/Novanta, nel primo scorcio del duemila, e anche dopo, fino al 2010-12, il Pittore intrideva la sua produzione sempre più di valori metaforici per denunciare «una società dei consumi che, così facendo arriverà a consumare sé stessa» Per fare questo aumentò in maniera esponenziale l’uso dei materiali di scarto, o addirittura dell’immondizia.